佐々木つかさ活動報告37号発行 ― 2019/10/17 10:30

小樽市の公共施設再編 市民との意見交換会 ― 2019/10/18 11:40

新光南会館での様子

前々回の本ブログでも紹介しました小樽市の老朽化が進む公共施設を今後どうしていけばよいのかという計画について、市民のみなさんからご意見ご要望をお聞きしてその計画に反映させていこうということで現在市内各所で開かれている「公共施設の再編にかかる意見交換会」の様子を報告します。

私が出かけたのは10月17日19時から新光南会館を会場に開かれた意見交換会です。約20人の参加者がありました。

最初にこの計画素案を立案した小樽市財政部契約管財課の方から内容の説明がありました。内容については私の以前のブログをご覧いただくか、市HPをご覧ください。

https://www.city.otaru.lg.jp/sisei_tokei/koso_keikaku/keikaku_itiran/koukyou_torikumi/

契約管財課長からの挨拶

説明は1時間近くかかりました。どうしても縮小、削減の話となり、悲観的なものになりがちでしたが、私が決算常任委員会で「希望、未来を語れ。」と指摘、要望したように、行政機能の集約によるメリット面も協調していましたし、フレキシブルな考え方で市民意見を反映させていくことなども述べておられました。

参加者からの主なご意見としては以下のようなものがありました。

・ 市民プール建設のない計画素案があるが、これまでの約束があるのだから、新プール建設を進めてほしい。

・ この計画素案は市民の利便性を考えているのか。生涯学習センターや助成センターの機能を旧商業高校に持っていくのは単なる詰め込みだ。

・ 新光地区には(学校を除く)公共施設がない。老朽化した施設のみでないまちづくりの計画を示してほしい。

・ 示されている資料は箱物ごとにまとめられているが、市民本位ではない。使う側のソフト面を中心にまとめるべきだ。

・ PFI,PPPなど民間を最大限活用すべきである。

・ 12〜3年前に小樽に移住してきたが文化面等で小樽市には失望している。何もしていないまちには移住してこない。特に子どもを育てる環境に魅力あるまちづくりをしてほしい。

・まちづくりの視点を持って計画を立ててほしい。マリンホールや市立病院ができたときはうれしかったし楽しかった。このまちに必要なものは何なのかを市民の叡智を集めてよく考えてください。

・坂の町を逆手にとって工夫を。

・ 意見交換会でいくら意見を言っても結果に活かされなければ無駄になる。聞いただけにしないでください。

意見交換の様子。みなさんから様々な意見が出ました。

これらのご質問ご意見に対し、市側の意見として、

・ 市民プールについて、維持費に年間4000万円かかること。現在高島プールの1日の利用者が100人を切る状況。将来にツケを回したくない思い。

・ 旧商業高校に施設集約することでの交通麺での利便性についてはバス利用で解消できないか。

・ 「これは未来のまちづくりだ」という視点は欠かさないようにしたい。

とのことでした。

このまちには市民による小樽運河保存運動で学んだ大きな経験、知識があります。それは「行政と市民が意見を出し合い、切磋琢磨する中でより良い到達点に至る」ということです。市民は行政任せにしない。建設的に意見を積極的に発信する。市は市民の意見にしっかり耳を傾け、施策に反映させていく姿勢を持つということだと思います。

まさに今市と市民が一緒に将来の小樽のまちづくりを進めていくときです。ご意見ご要望をこれからよろしくお願いいたします。

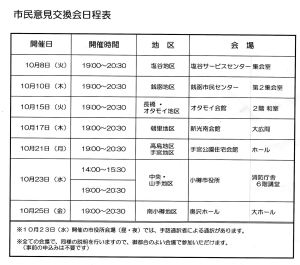

意見交換会の日程は以下のようになっています。また、交換会終了後、市ホームページでパブリックコメントを募集しますし、私たち市会議員にお考えをお聞かせ願えればと思います。よろしくお願いいたします。

日本遺産関連イベント続く ― 2019/10/21 21:24

小樽市内でこれまでに認定された日本遺産を切り口にイベントが連日行われましたので、参加してきました。

①小樽中央市場で開かれた『顔顔(ガンガン)市Ⅵ 特別講演「中央市場」』

同市場が日本遺産[ 北の産業革命「炭鉄港」]の構成文化財に認定されたのを記念し、同市場内にあるガンガンギャラリーで、17日(木)と18日(金)に特別講演会を行いました。

1日目には小樽市総合博物館・石川直章館長による「炭鉄港~なぜ中央市場が日本遺産に選ばれたか~」と題して講演され約70名が集まったそうですが、残念ながら私は議会関係の仕事が入り拝聴できませんでした。

そこで、特別講演会2日目の18日は、開会より40分以上早くでかけ、名物のガンガン丼(500円)をいただこうと目論みました。しかし、とっくにソールドアウト。

気を取り直してまち文化研究所主宰の塚田敏信さんのご講演に臨みました。題して「小樽中央市場とガンガン部隊~市場の可能性各地の市場を歩く~」について語られました。

司会の商大高野先生と塚田先生。会場は満席です。

塚田先生はもと高校先生。小樽や札幌に暮らす人々の日常生活を支えてきた「まち文化」を研究、資料収集されています。今回は特に小樽や北海道の「市場」について発表いただきました。

昔の中央市場の様子。池田バンビの看板

小樽に現存する市場は7軒。札幌や全道でも次々と廃止され、これらが市場文化の最後の砦となっている事や「市場」の定義について、その発祥と歴史、岩見沢や各地の市場についての豊富な資料や写真を見せていただきました。当時の宣伝チラシや、はっぴなどわざわざ運んできてくれたようです。

昔の南樽市場だそうです。

たくさんの資料を見せてくれました。持ってくるだけでも大変。

お話しの中にあった「妙見市場の廃止の方向について検討中」については私も気にかけているところです。終了後、司会をされていた商大の高野宏康先生ともお話しさせてもらい、その価値について改めて認識しましたが、廃止の方向性を覆すのは今のところ難しそうです。

塚田先生の昔からの市民生活を支えた事物への愛情を本当に感じたご講演でした。最後に先生の発行された本「まちぶんか百貨店」を購入し、サインもしていただきました。ありがとうございました。

②イオンシネマで開かれた『第28回北前船寄港地フォーラム』

翌日10月19日(土)から「第28回北前船寄港地フォーラムin 北海道小樽・石狩」が始まり、小樽市では19日13:00からはウイングベイ小樽(築港11)イオンシネマ小樽7番スクリーンを使って開かれましたので、参加してきました。

このセミナーは、2018年度日本遺産ストーリー「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~」に、小樽市と石狩市が追加認定され、全国の北前船寄港地と連携し、地域間交流や地域活性化、観光振興を目的としています。

まずは実行委員長の迫俊哉小樽市長から開会の挨拶です。文化面にも造詣の深い市長らしい内容で感心しました。

映画スクリーンの前で迫市長の挨拶

続く活動事例発表では、市立潮見台中学校文化部9名が「中学生が、見た、知った、考えた北前船」と題し、今も残る北前船の痕跡について調べるため住吉神社を訪れ、大鳥居の柱に小樽運河周辺に残る倉庫の持ち主の名前を見つけたこと、そこからいろいろと自分たちで調べた結果、現在の文化や生活にもつながるさまざまなものがあることを発見したという発表です。

中学生が「北前船」というテーマ設定で身近なところから広げ深めていく研究発表として興味深く、また総合学習としてのとりくみとしても懐かしく見せていただきました。

緊張の中にもしっかりと発表。潮見台中文化部のみなさん。

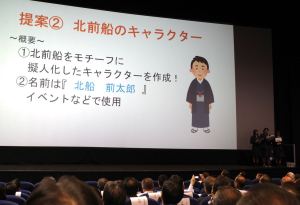

続いての未来創造高校情報会計マネージメント2年3名の発表。総合実践の授業で取り組んだ壁新聞やゆるキャラ、関連商品の開発など、北前船を観光資源として活用するアイディアを提案していました。さすが,実際の経済活動に結びつける実践的な活動でした。

ゆるキャラ「北船前太郎くん」だそうです。

引き続き、「北前船交易における昆布とニシン粕の役割」について、東京国立博物館・銭谷眞美館長が基調講演。東京国立博物館館長ですよ。すごい方の講演にもかかわらずほのぼのとした語り口で大変親しみの持てるご講演でした。特に北前船が経済的な面だけでなく、全国の文化交流への波及が大きかったこと(例えばお祭りの引山屋台や民謡等への影響など)などの話は印象深かったです。

銭谷氏の図は手描きです。味があります。

また、「北前船がまちづくりに果たした役割」について、北海道北前船調査会・高野宏康先生のご講演。高野先生は前日の顔顔市の講演に引き続きで大活躍です。先生のこれまでの様々なご講演の集大成のようなお話しでした。北海道の視点から北前船を捉え直す必要性や北前船は当時のビジネスモデルであったことなど私も頭の中で整理することができました。

高野先生の講演の様子。

続いて大阪経済戦略局・柏木睦照局長から「北前船交易における昆布の役割」について、倉敷市・伊東香織市長は「北前船交易が倉敷市のまちづくりに果たした役割」と題し講演されました。特に倉敷のお話しについては昨年私たちの会派で行政視察に伺い、見せていただいた児島地区についてのお話しでしたので、ジーンズストリートの発祥など興味深く聴かせていただきました。

小樽市はこのようにこれまで日本遺産に2件認定されています。「炭鉄港」「北前船」ともにシリアル型という他地域、他自治体との共同の認定となっています。それはそれで充分価値のあるものなのですが、私が最初に議会で日本遺産認定に向けて小樽市が取り組むように提案し、市がそれに応えて取り組みを開始した時から、本命は地域型という小樽市単独の認定をめざしていくことにあります。

日本遺産認定は来年度が最終年となります。関係者のみなさんは本当にがんばってくれていますので、何とか3つめの認定を受け、今度は市民のみなさんとフォーラムを開き、まちのアイデンティティーについて話し合いたいと思います。

最近のコメント