企画展「路地裏の貌(かお)1970年代と2016年の小樽」 ― 2017/01/13 20:23

兵庫氏の写真を通したまなざしは観光都市小樽以前の市民の生活空間にくまなく届いています。当時「斜陽のまち小樽」と言われた時代の面影を写真という形で記録した、現在の小樽からみると貴重な資料ですし、私は写真という形の表現活動、すぐれた作品群だと感じました。

その作品群に視点を定め、現在その撮影地がどうなっているのかを実際にフィールドワークしたのが小樽商科大学江頭ゼミのみなさんです。

その成果が兵庫氏の作品と現在の現地の写真が並べて展示されています。40年の歳月がどうまちを変え、また、変わっていないのかを比べることが出来ます。

今も残っている建物、町並みがほとんど変わっているところ。同居しているのが小樽の魅力。

ただ単に古い小樽が懐かしいというだけでなく、まちの変化に何が影響・作用しているのかなどを考えさせられましたし、進歩、発展、不朽、衰退、老朽いろんな単語が思い浮かびます。さらに、今後の40年でこのまちはどう変わっていくのか、どう変えていくべきか、変えずにいくべきか。まちの将来をみんなで考える非常におもしろい提起になっている企画だと感じました。

学生のみなさん大変ご苦労さまでした。また、これを取り上げた博物館のみなさんの企画力の高さにも敬服します。是非、みなさんに観ていただきたくご紹介します。

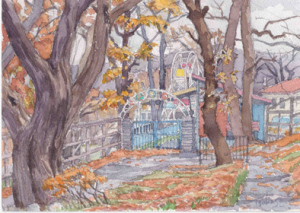

蛇足ですが、花園公園子どもの国の写真がありましたが、私が2005年に描いた水彩の中にこの観覧車が入っているものがありますので載せますね。

うちの子どもも昔乗せました。結構歴史のある有名な観覧車のはずです。

奥に観覧車、手前にゲートがありました。

小樽市総合博物館本館企画展示室で平成29年3月26日(日)まで

時間は午前9時30分から午後5時までです。

なお、入館料300円がかかりますが、その他の博物館の展示物やプラネタリウムも観れますので、高くないですよ。

「学校のアスベスト問題」学習会 ― 2017/01/14 20:19

緊急学習会「学校アスベスト」とは何か

中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会北海道支部と北海道アスベスト被害者支援弁護団が主催する学習会『「学校アスベスト」とは何か』を聞かせてもらいに札幌市教育文化会館まで行ってきました。

内容はアスベストについての基本的知識とその健康被害、救済方法についてのDVD映像上映、基調講演「学校アスベスト問題—学校にひそむアスベスト」と題して中皮腫・じん肺・アスベストセンター事務局長 永倉冬史氏がお話をされました。

永倉さんです。以前紹介したお店「ワオキツネザル」の神さんをご存じでした。環境問題での関わりだそうです。

私はこれまで市議会の中で小樽市内の学校に残るアスベストについてや民間建物解体時のアスベスト除去工事についてなど質問をしてきています。その中での答弁でも決して子どもたちや市民の安全がきちんと保障されている現状にないことが判っています。

また、昨年からは札幌市での学校や公共施設でのボイラーや煙突などにアスベストが残っていて、それが老朽化によりはく離、空中飛散していることや行政の対応に不備があったことなどが問題となり、小樽市でも水道局の施設などに未だにアスベストが残っていると報告されました。

ところが、なぜか報道では結果として学校給食が作れず、子どもたちの昼食に温食がつかないことばかりがクローズアップされ、アスベストの本質的な危険性(潜伏期が20年〜40ねんに及ぶ発ガン性物質であること)などが軽視されてしまったことが問題だと私も心配していました。

同じ思いでこのような緊急の学習会がもたれたのだそうです。お話の中で特徴的なこと、印象に残ること、特記しておくべきことをまとめると

・ アスベスト(石綿)は火に強く、様々な形に変えて使える、安い「夢の材料」として大量に輸入されて生活の隅々で使われていた。

・ ところが中皮腫、肺がん、アスベスト肺(じん肺)などの原因になることが判り、徐々に使用禁止となる。以後、潜伏期の長さから「静かな時限爆弾」と呼ばれる。

・ アスベスト繊維の細かさは花粉の1000分の1。普通のマスクでは防げない。

・ しかし、2010年〜14年の中皮腫による死亡数は6653人。2014年度の中皮腫とアスベストによる肺がん死亡者推定数は合計4128人。同じ年の交通事故による死亡者数が4113人。ほぼ同数になっている。

・ さらに、予測では2030年まで増え続ける。(潜伏期間の長さなどにより)

・ アスベストは現在も至る所に残っている。1990年以前の建物は殆どある。エレベーター機械室、ポンプ室は特に要注意。

・ 学校でも防音・防火のためなどで天井等に大量に使われていた。生徒はその天井をモップでつついたり、紙飛行機やボールをぶつけて遊んでいた。(私も教員時代そんなことがあったと記憶しています。今考えると恐ろしいことです。)

・ 20年後に学校由来の中皮腫等が顕在化する恐れがある。

・ 現在、アスベストの濃度測定を行っているが、静穏時にやるのと実際子どもたちの活動中とでは違ってくるので参考にならない。

・ 用務員さんたち現場で直接携わる人たちは非常に気になっている。きちんとした説明会等が必要。

・ 除去工事等を行う業者や関わる行政もアスベスト対策について 劣化している。きちんとした事前調査、適した工事ができなくなっている。

・ 国土交通省の「建築物石綿含有建材調査者制度」を活用し、きちんとした知識と経験を持った専門家の育成が望まれる。

・ 大震災時は倒壊した建物から大量のアスベスト粉塵が排出されるが、それどころではなくなっているし、発がん物質にさらされている事実さえわからない状態。しかし、主催者団体は対応するマスクを配布するなどの活動などを進めてきているとのこと。

などです。

「静かな時限爆弾」と呼ばれる理由を説明中。

最後に、私も質問させてもらいました。

「小樽市内の小中学校には現在も天井のアスベストを除去せずにビニール等で覆っただけの“囲い込み工事”で済ませている状況だが大丈夫なのか。大地震等の際などが心配。」

講師の永倉冬史氏の回答は「小樽については過去に総合体育館の点上のアスベストが剥落したときに調査に行っている。学校の状況は決して安全ではない。国の認める“囲い込み”では信用できない。現状について専門家の調査が必要。」とのことでした。今後も引き続き、除去等の工事によりきちんとした安全策をとるように求めていく必要性を改めて感じました。

活動報告26号 ― 2017/01/20 08:09

第7回朝里十字街雪まつり準備 ― 2017/01/20 08:21

小樽市内に「子ども食堂」を作ろう ― 2017/01/21 20:21

「子ども食堂」を小樽でも

21日、小樽市生活サポートセンター「たるさぽ」・小樽ソーシャルワーカー連絡協議会「そある」が主催、小樽わくわく共育ネットワークが共催し、「ふくし100人会議inおたる」が開かれました。今まで3回開かれていて今回は特別編で「子ども食堂」小樽開設がテーマということで、私も参加させてもらいました。

70人以上の参加者。熱心な話し合いが持たれました。

私も議会で指摘していますが、「子どもの貧困」問題がクローズアップされています。現在、日本では6人に一人が貧困状況にあるといわれています。しかし、なかなか表には見えづらく、また、個人や家庭の責任にされがちなのですが、小樽市においても着実に子どもだけでなく、高齢者も含めて経済的に厳しい状況におかれている人は減ることはない、むしろ増加しているのが現状ではないかと憂慮しています。

そんな中で注目されているのが「子ども食堂」です。「子どもたちが安心してこられる無料又は定額の食堂」というのがおおよその定義だそうです。その子ども食堂をこの小樽でも作ろう、という呼びかけや、実際の活動はどのようにされているのか、その課題や展望について学ぼう、意見交換しようという集まりでした。

話題提供として札幌市ですでに開設されている子ども食堂のスタッフとして活動されている片山寛信さんと小樽商大の学生、白戸敬登さんが以下のようなお話をしてくれました

・ すでに札幌市では30カ所近くの子ども食堂が開かれていること。

・ 片山さんが関わっている子ども食堂では週に一度の開催。場所はレストランをお借りしたり、町会の会館を借りていること。

・ 参加者は子どもに限らず保護者、大人もいること。多いときで子ども11人保護者が4人ぐらい。

・ スタッフは料理班と子供のお世話班に分かれて対応している。個人に負担がかからないように分担している。人的にも経済的にも継続するのが難しい。

・ 提供する料理は集まった食材等を工夫して決めること。食材の供給には企業や個人からの支援を食堂をつなぐ仲介者役であるフードバンクが重要な役割を果たすこと

片山さんは児童養護施設職員の方。

・ 子ども食堂の機能は

① 食を通した支援機能

② 子どもが安心していられる居場所機能

③参加する子どもや他車との交流機能 などがあるとのこと。

・ 商大生が中心になって2月より毎週火曜日に開設することを発表。

・ 子ども食堂の分類として4種類あるが、ターゲットを非限定、交流を主にした型が主流になっているが、貧困世帯にターゲット絞った方法は難しいこと。

・ 課題として資金をどう集めるか。本当に必要とする子どもたちにできることは何かなど。

これらのお話で具体的なイメージを把握できました。また、実際に商大生のみなさんの行動力はすばらしい!とお感じいりました。

続いて、「小樽市内に子ども食堂を作ろう」というテーマで参加者が5,6人ごとに分かれて気楽に語り合うワールドカフェスタイルでの話し合いがもたれ、最後に各テーブルから報告がありました。

私のテーブルには「小樽わくわく教育ネットワーク」の方や「おたる相談支援センター」の社会福祉士さんたちとごいっしょになりました。

・ 子ども食堂=貧困というイメージがあるので名称としては使えない。

・ 開設場所として例えばお寺、閉校した学校、コミセン、空き店舗、商店街、市場など

・ 子どもが夜、安心して居られる場所が必要。

・ 徒歩圏内にあること。不登校の子もいける選択肢があれば

・ 維持費をどう確保するか。光熱費等、市の支援は

・ 人口減少、若者の働く場減少など地域課題を反映している。

などなどのご意見がでました。

出た意見をテーブル上の模造紙にどんどんメモ。

わたし的に印象的なのはまわりの参加者になぜか私の地元、朝里・新光の方が多く、具体的な話がたくさん出たことです。「朝里にまちづくりセンターを創る会」のメンバーとしてはセンターをこのような地域の子どもたちの居場所としての機能を持たせようと提案をかねてよりしていましたので、心強く思いました。

カフェ参加の様子です。途中で他のテーブルと入れ替えがありました。

今後、子どもたちの学習支援(学力向上策としてよりは全ての子どもたちが学習面で同じスタートラインに立てるという意味での支援)も含めて、私としてできることに関わっていこうと思います。

最近のコメント